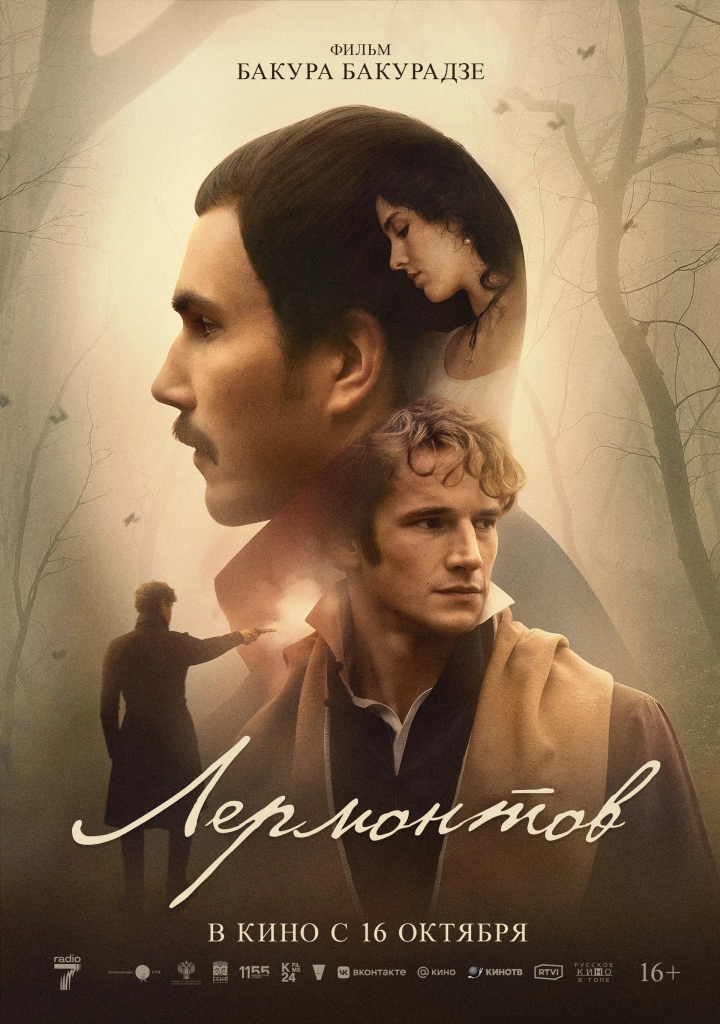

«Лермонтов»: хроника объявленной дуэли

16 октября в кинотеатрах выходит «Лермонтов» — биографическая драма о последнем дне жизни великого поэта, поставленная Бакуром Бакурадзе («Снег в моём дворе», «Брат Дэян», «Шультес»). Сдержанная красота кавказских гор, до мельчайших деталей воссозданная эпоха и практически стихотворный ритм повествования — это кино при всей своей академичности способно вызвать неподдельные эмоции от неизбывной тоски до щемящего восхищения перед гением Михаила Юрьевича.

Лето 1841 года, Пятигорск. На фоне величественных пейзажей творится незамысловатая, на первый взгляд, жизнь нескольких представителей дворянского сословия, прибывших сюда ради отдыха от столичной суеты. Здесь же — молодой поручик Лермонтов, который проходит службу. Мы видим, как он поднимается на рассвете, берёт коня и скачет, куда глаза глядят. Параллельно по его приглашению собирается компания, куда входят в том числе кузина поэта Екатерина Быховец вместе со своей тётей, — в ожидании Мишеля они пьют шампанское и сплетничают об ужасном поведении поэта. Лермонтов не особо торопится присоединится. Тем временем его близкие друзья пытаются договориться с Николаем Мартыновым. Дуэль не должна состояться.

Всё очень буднично и прозаично. Жизнь идёт своим чередом — в то, что следующим утром Лермонтов будет убит, никто не верит. Мы, зрители, этим знанием обладаем, поэтому смотрим на происходящее совсем под другим углом. Создателям удалось точно передать этот диссонанс между нарочитой небрежностью окружающих к готовящейся дуэли, лёгким раздражением товарищей Лермонтова, вынужденных вновь улаживать его неурядицы и духом трагедии, проникшим на экран из нашего времени.

В отличие от недавнего резонансного «Пророка» Феликса Умарова, который охватил всю жизнь Пушкина, Бакур Бакурадзе, понимая, что невозможно объять необъятное, сконцентрировался на одном дне. То замедляя, то ускоряя темп, режиссёр исследует противоречивый характер своего главного героя через его разговоры и молчание, действия и бездействие. И хотя Лермонтов здесь, в первую очередь, человек, причём не самый приятный, в одной из ключевых сцен мощно раскрывается его образ как художника. Во время прогулки по осеннему лесу в компании милой его сердцу кузины Катеньки Михаил Юрьевич по просьбе девушки читает своё стихотворение. Никогда ещё тихое лирическое четверостишие «Утёс» не звучало так громко.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

Необычный и очень верный выбор произведения. Долго ещё не отпускает этот эпизод после просмотра. Вообще, «Лермонтов» имеет своеобразный отложенный эффект. При выходе из зала —смятение чувств и ощущение недосказанности, словно что-то важное было упущено. На следующий день дома — размышления о том, насколько возможно рассказать историю человека в оторванности от его биографии, а фильм — это сплошная лакуна: вспоминать придётся всё, что вы изучали про поэта в школе. И лишь спустя неделю настигает волна понимания, сбивающая с ног, это не набросок, не портрет, а хроника, которая подмечает всё вокруг, но не объясняет, а лишь констатирует факт неизбежного. И через неизбежное вырастает внутри хрупкий образ человека, который чувствовал себя и эпоху настолько остро, что не мог существовать в ней — слишком больно было. Раскрываясь лишь перед самыми близкими, Лермонтов для всех остальных оставался «заносчивым и задорным» чересчур мнящим о себе задирой.

Комик Илья Озолин — это, конечно, идеальный каст. Он не играет поэта, а, словно транслирует нечто из глубины души, неуловимое, чуткое, меланхолично-яростное (так бывает?). Остальные артисты тоже на своих местах и справляются не хуже. В фильме не так много персонажей, но все они получились достоверными и притягательно живыми.

«Лермонтов» успешно притворяется исторической картиной, но это кино поразительно актуальное. Да ведь «за двести лет ничего не изменилось», как справедливо привиделось Михаилу Юрьевичу во сне. Вот мчится всадник во весь опор, а на фоне мелькают степь и горы, сливаясь в единый белый шум времени. Или вечного безвременья.

Фото: Кинокомпания СТВ/Вольга